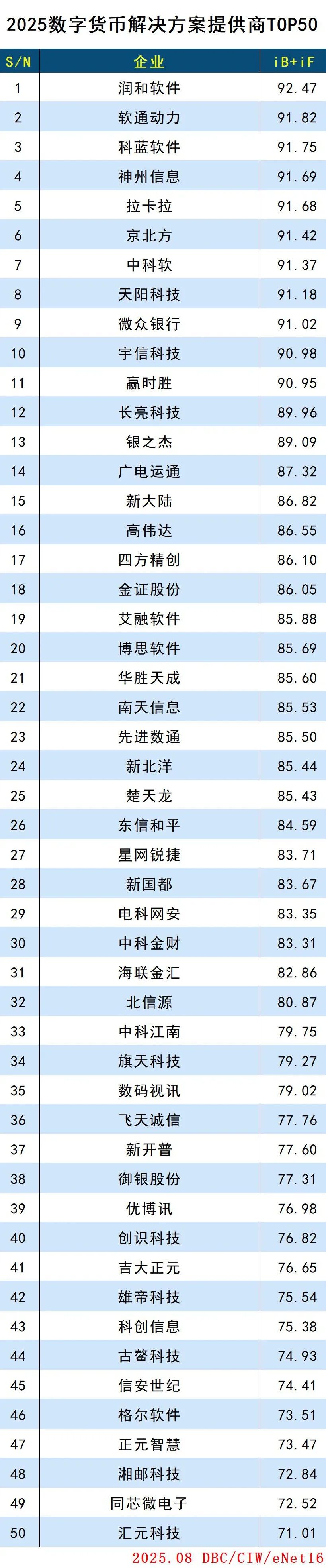

金融体系的技术重构

数字货币的兴起标志着货币形态正式迈入数字化时代,这一变革并非简单的技术替代,而是对货币发行、流通、监管及金融生态的全方位重构。

数字货币泛指以数字形式存在的货币资产,其核心特征是通过加密算法和分布式账本技术实现价值存储与转移。

根据发行主体和技术架构的不同,数字货币可分为中央银行数字货币(CBDC)和加密货币两大类别。此外,数字货币还可根据可编程性、匿名程度及结算方式等维度进一步细分。例如,某些数字货币支持智能合约功能,允许在交易中嵌入自动执行条件;另一些则通过零知识证明等技术实现不同级别的隐私保护。

数字货币的普及可能引发金融体系的深层变革。在支付清算领域,数字货币能够实现近乎实时的跨境结算,大幅降低中介成本,提高资金流转效率。传统依靠多层代理银行的国际汇款模式可能被点对点传输所替代。

金融包容性是数字货币的另一重要价值。全球仍有大量人群无法获得基本银行服务,而数字货币只需移动设备与网络连接即可使用,为偏远地区居民参与现代经济提供可能。同时,可编程特性使得微型交易、共享经济等新型商业模式变得可行。

多层次、多维度的服务体系

当前,我国数字货币解决方案相关的企业业务已经覆盖数字货币的发行、流通、管理及安全认证等全生命周期。这包括了从前端的钱包开发(如数字人民币硬钱包、多形态支付终端)、智能合约平台搭建,到后端的区块链公共服务平台、安全认证服务以及数字人民币综合解决方案。

生态协同建设:服务商积极与金融机构、科技公司及政府部门合作,共同推动数字人民币生态建设。例如,一些硬件钱包厂商与六大国有银行及多家股份制银行建立战略合作,在数字人民币兑换、充值、理财等领域开展深度合作。银行也与科技公司合作,联合开发手机银行、数字钱包,参与5G数字银行场景建设。

面临的挑战:数字货币体系对安全的要求极高,特别是离线交易、隐私保护(如通过零知识证明等技术实现不同级别的隐私保护)和防御网络攻击等方面;目前许多服务商的数字货币业务收入占比较低,且行业竞争加剧可能导致毛利率下滑,如何探索出可持续的盈利模式,并在竞争中脱颖而出,是服务商需要思考的问题。

跨境互联互通:虽然数字货币在跨境支付方面具有巨大潜力,但涉及不同法域监管政策的协调、技术标准的对接等复杂问题,真正实现大规模跨境应用仍需时日。

挑战与技术未来

数字货币仍处于快速演进阶段,其最终形态存在诸多不确定性。技术层面,量子计算可能对现有加密体系构成威胁,隐私计算、跨链交互等方向仍需突破。设计权衡也无处不在,完全匿名可能助长非法活动,而强监管又可能削弱系统吸引力。

央行数字货币与私人数字货币可能形成共生关系。前者提供稳定性锚点,后者探索创新前沿。国际货币体系格局或因此调整,数字货币可能成为跨境支付的新选项,甚至影响主权货币的国际地位。

还有社会接受度将决定数字货币的发展速度,公众对技术风险的认知、使用习惯的转变以及文化传统的影响都可能成为推广过程中的变量,因此教育普及与用户体验优化将是关键推动力。

随着技术迭代和应用场景的不断深化,区块链、AI、物联网(IoT)、隐私计算等技术的融合将成为数字货币服务商们的核心竞争力。AI将用于智能风控、客户画像以及智能合约的优化;物联网设备与区块链结合可推动物联网设备可信数据上链;隐私计算技术则能在保障数据安全的前提下实现数据价值流动。

结语

数字货币代表着货币演化史上的重要转折,其意义远超支付工具的简单升级。我国数字货币解决方案服务商正在从技术探索和试点阶段迈向规模化应用和生态构建的新时期。

未来,技术创新能力、生态合作广度、对合规与风险的理解能力以及对全球市场的洞察和适应能力,将共同构成服务商的核心竞争力。只有在技术创新、制度设计与社会价值之间取得平衡,数字货币才能真正成为推动人类经济进步的有益力量。

(文/蓝风铃)

e-Mail:lab@enet16.com

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......