去年初,AI视频领域还只是少数技术先驱的探索乐园,如今已变成科技巨头与初创企业角逐的竞技场。

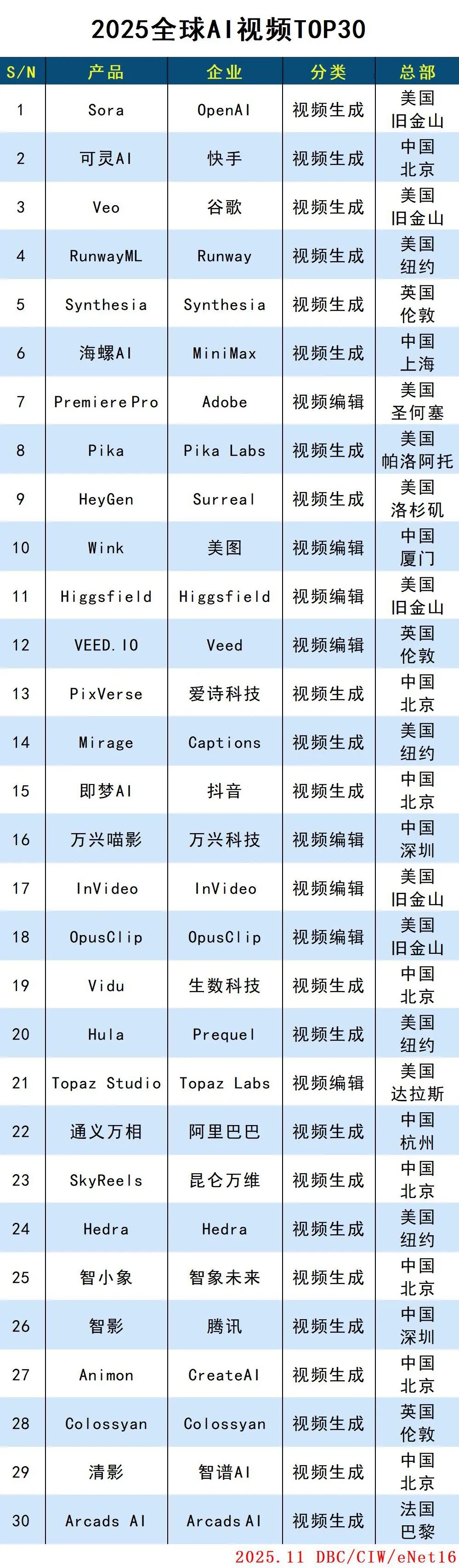

从Sora2、快手可灵到谷歌Veo 3,全球AI视频生成模型如雨后春笋般涌现,语义响应、画面质量和动态流畅度都有了质的飞跃。

然而,一面是技术的快速迭代,一面是商业化的艰难探索。这个被资本热捧的赛道,正在经历着自己的成长烦恼。

美国技术先行,中国应用引领

2025年的AI视频赛道,呈现出鲜明的中美双轨竞争态势。

美国厂商如谷歌和OpenAI,更专注于底层技术的跨越和通用能力的构建。谷歌Veo3实现了视频与音频的原生集成与同步,这代表了其在多模态理解方面的深度探索。OpenAI则致力于探索基于一句提示词生成多镜头、角色一致且具叙事连贯性的长视频。定价策略也采用高端专业路线,明确其定位为面向专业创作者和影视工业的工具。

国内企业则凭借极快的产品化速度与迭代能力,精准对接用户需求,在技术上通过算法创新不断优化推理成本;在商业模式上普遍采用“免费+积分+低价会员”的组合策略,快速吸引并沉淀大规模用户,为产品迭代与市场扩张提供了坚实基础。今年1月~5月,快手可灵系列产品使用份额便已超过30%,超越了Runway(23.6%)和Veo-2(16.6%),这一成绩距离其上线也仅仅过去一年。

对于国内企业而言,最大的优势便是全球最庞大的互联网用户市场和极其活跃的内容创作生态。这为AI视频应用提供了绝佳的试验场和反馈池,推动技术在实践中快速迭代优化。

商业化困境与突破

尽管技术不断突破,但AI视频生成领域仍面临着“叫好不叫座”的尴尬局面。表面繁荣的市场数据背后,是尚未成熟的商业模式。

B端市场以降本增效为核心,但对专业创作者而言,AI生成视频远没有看起来那么便宜。一致性是当前最大的痛点,给定相同的提示词、参考图片或视频输入,模型需要能输出一致的场景和风格,但在实际使用中,AI的输出效果极不稳定。

以1集1分钟的短剧为例,使用可灵或谷歌Veo3,生成5秒视频约需4元,10秒视频则需8元。但需要反复尝试才能生成理想结果,1分钟短剧光是算力支出就要数千元,还不包括人力、时间成本等投入。

C端市场则面临同质化竞争与用户体验瓶颈。C 端用户对零门槛生成的兴趣较高,但同质化内容容易导致用户留存率下降,续费率偏低(可灵AI为40%),商业化变现难以形成规模的同时,免费或低价模式亦难以为继。尽管部分平台尝试通过模板化工具降低使用门槛,但个性化表达受限,难以满足多样化创作需求,尚未形成可持续的生态闭环。

尽管前路遇阻,但行业仍在积极探索突破路径。社交和短剧成为AI视频最先找到落地场景的两个领域。

OpenAI发布的Sora 2模型和同名社交应用,上线不到5天即突破100万下载量。其独创的“Cameo”功能支持用户创建自己的虚拟形象并将其嵌入任意虚拟场景,实现真实人物与AI世界的融合。这种将AI创作与社交互动深度融合的产品设计,为AI视频提供了新的想象空间。

短剧堪称当下又一热门赛道。短剧篇幅短小精悍、情节简洁明晰、类型相对固定,这使得AI大模型能够以短平快的模式,迅速完成画面、配音以及特效的生成工作,使得AI视频成为行业降本增效、释放创意生产力的重要抓手。例如首部付费AI短剧《兴安岭诡事》投入约60万元制作成本,便顺利完成了11集内容的制作,上线不足21小时播放量即破千万。

结语

随着行业的深入发展,AI视频竞争正在从单纯的技术参数比拼,转向更深层次的生态构建。这意味着,AI视频已从一个纯粹的技术命题,演进为一场技术、生态与商业模式的全方位较量。其真正的奇点,或许不在技术突破的瞬间,而在找到与现实需求对接的最佳契合点。

(文/卡卡)e-Mail:lab@enet16.com

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......