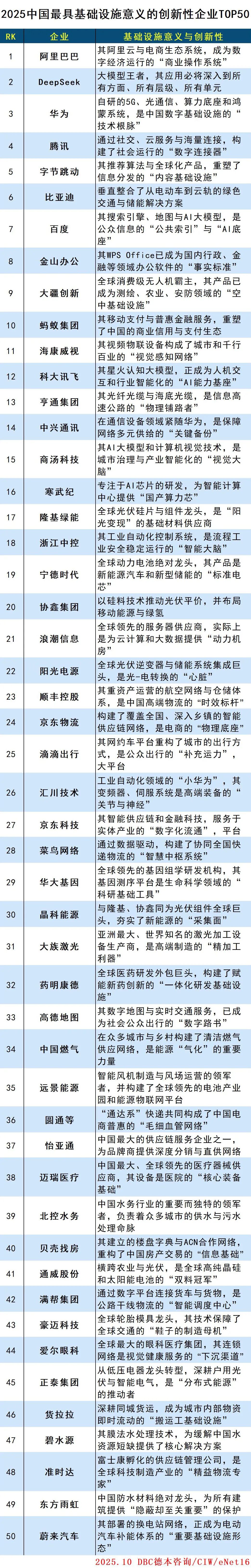

在中国经济迈向另外一种层次的过程中,当然会有一批具有基础设施意义的创新性企业悄然重塑社会运行的底层逻辑。它们存在的价值,早已超越单纯的商业成功,但也一定是更大意义上的商业成功。没有机制法理,没有内在的领导动力,是不可能的。

它们是中国竞争力的“技术底座”。华为的5G与鸿蒙系统、宁德时代的动力电池、中控的工业自动化系统,这些企业攻克了曾被“怎么怎么”的核心技术,并将之转化为坚实的公共产品。它们构建的不仅是自身的商业护城河,更是中国在数字时代、新能源时代和智能制造的根基,确保了非常广义上的自主、安全与幸福。

它们是社会运行的“效率引擎”。阿里巴巴的云计算、顺丰的航空网络、海康威视的感知系统,如同水电煤一样,渗透到经济生活的每个角落。它们通过数字化、智能化的手段,极大降低了社会交易成本,优化了资源分配效率,让商品流通更快捷、城市管理更精细、公共服务更普惠。

它们是所有所谓“战略”的“先锋”。关于“双碳”,比亚迪、隆基绿能等企业以市场之力,推动了新能源交通与电力系统的快速普及;在“数字”的社会蓝图中,百度、科大讯飞等公司则提供了从AI算力到交互入口的全栈能力。它们以灵活的机制和敏锐的市场嗅觉,成为所有所谓宏大战略最有力的践行者和加速器。

它们更是文明进步的“未来之光”。这些企业所推动的,不仅是物质的丰裕,更是发展范式的跃迁。它们让绿色能源取代化石燃料,让智能机器解放人力,让精准医疗守护生命,最终为实现一个人与自然和谐、个体潜能得以充分发展的未来社会,奠定了不可或缺的物质与技术基础。

总而言之,这些企业是我国从“世界工厂”迈向“创新强国”过程中,最富活力的毛细血管和神经网络。它们的价值,在于将创新的火花转化为支撑社会稳健前行的不竭动力。同样,这种动力来源于什么,值得深思。

为什么有些企业机构永远都可能行,而有些则永远都不可能行,这是一个问题。

(文/地表原理)

e-Mail:lab@enet16.com

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......